Wolfgang G. Voegele über ein aktuelles Buch von Frank Hörtreiter

Der Priester und frühere Öffentlichkeitsbeauftragte der Christengemeinschaft (geb.1944 in Dresden) hatte das Glück, viele der legendären Gründergestalten noch persönlich gekannt zu haben. In seinen "Skizzen" stellt er diese "Einzelkämpfer" in ihrer Zeitgeprägtheit dar und beleuchtet den gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlich-religiösen Hintergrund der Gemeindegründungen.

Die Anfangsjahre

Eine wichtige Wurzel der Christengemeinschaft war nach Hörtreiter die Jugendbewegung, die schon vor dem Ersten Weltkrieg von einem antibürgerlichen Lebensgefühl geprägt war. Aus ihr kamen mindestens dreizehn der 45 Gründer. Hinzu kam, dass im Gründungsjahr 1922 Bestrebungen zur religiösen Erneuerng quasi in der Luft lagen, wie parallele Entwicklungen im katholischen und evangelischen Bereich zeigen.

Freie Gemeinden für freie Christen sollten entstehen. Hörtreiter erinnert an den katholischen "Quickborn" unter der Ägide von Romano Guardini und an die protestantische "Berneuchener" Bewegung. "Manches hätte die Christengemeinschaft auch von der (daraus entstandenen) Michaelsbruderschaft lernen können", die gegenseitge Abgrenzung wurde von manchen wie ein Bruderzwist empfunden.

Hörtreiter erinnert daran, dass man sich allerdings nach 1945 Im Kloster Kirchberg, einem der Ökumene verpflichteten Haus, um eine "versöhnliche Begegnung" bemühte. Ein Pioniergeist prägte die Jahre bis 1933. Die von Friedrich Doldinger herausgegebene Schriftenreihe "Christus aller Erde" fand weite Verbreitung.

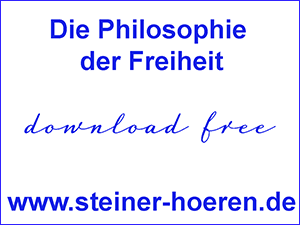

Der eigene Verlag trat 1936 unter dem Namen Urachhaus hervor. Manche Projekte konnten leider nicht realisiert werden: die Begründung eines Schwesternordens oder eine "Freie Schule für soziale Arbeit, Eisenach", die Fürsorgerinnen ausbilden wollte. Sie scheiterten teils an innerer Uneinigkeit, teils wegen des Eingreifens der Nazis, die auch die erfolgreiche Arbeit Hilmar von Hinübers mit Strafgefangenen und die Arbeiterschule Carl Stegmanns in Essen, die großen Zulauf hatte, gewaltsam beendeten.

Nach dem Krieg sei versäumt worden, derartige soziale Initiativen wieder aufzunehmen, stellt Hörtreiter bedauernd fest.

Ein Zeitschriften-Projekt von Hilmar von Hinüber und Carl Stegmann

Die Naziherrschaft

Über diese Zeit hat Hörtreiter schon 2021 eine grundlegende Studie vorgelegt ("Die Christengemeinschaft im Nationalsozialismus" Stuttgart 2021). [1] Trotz enttäuschter Hoffnungen und ständiger Gefahr des Verbots (das 1941 eintrat), konnte ein verstärktes inneres Leben stattfinden. Der Schwerpunkt verlagerte sich ins Ausland, wo neue Gemeinden entstanden.

Aber auch in Deutschland gab es, unbeirrt von der Machtübernahme der Nationalsozialisten und vom Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft (1935) neue Initiativen aus dem Umkreis der Christengemeinschaft. So startete der Priester Hermann Heisler ein privates Projekt "Landgemeinschaft Hellendorf e.V.", eine Siedlung mit biodynamischer Landwirtschaft in der Nähe von Dresden. Damit sollte die Keimzelle einer neuen "durchchristeten Kultur" entstehen. Baupläne lagen bereits vor, Spendenaufrufe waren geschrieben, ehe die Nazis auch dieses Vorhaben stoppten.

Schon 1926 war der Text der Menschenweihehandlung ins Niederländische übersetzt worden. England folgte. Es sei überlebenswichtig gewesen, so Hörtreiter, dass die Christengemeinschaft beim Verbot schon außerhalb Deutschlands verwurzelt war. Heute wird der Kultus weltweit in etwa 30 Sprachen zelebriert.

Chance des Neubeginns

Aus den Nachkriegsjahren wird über öffentliche Vorträge, zahlreiche Buchpublikationen, Jugendarbeit (Kinderferienlager) und neue Kirchenbauten berichtet. Die Arbeit der Gemeindehelferinnen und weiterer Mitarbeiter kommt in den Blick. In den 1960er und 1970er Jahren bemühte man sich um eine strukturierte und durchschaubare Führung, nachdem 1970 eine Führungskrise (u.a.wegen Ämterhäufung) entstanden war. Ein Organigramm (S. 97) macht deutlich, wie heute sogenannte Laien mit dem Klerus zusammenarbeiten.

Auch veränderten Zeitumständen wurde Rechnung getragen, etwa angesichts der 68er Bewegung mit ihrem Misstrauen gegen Institutionen. Priesterinnen waren zwar seit der Gründung gleichberechtigt, wurden aber lange Zeit nur zögernd anerkannt. Hörtreiter verfasste dazu eine lesenswerte Betrachtung. Mit Erleichterung kann er resümieren: "Heute halten sich Frauen und Männer in den Weihegruppen die Waage". Auch die Beschäftigung der Christengemeinschaft mit Umweltthemen wird erwähnt.

Dass die erste wissenschaftliche Edition der Werke Christian Morgensterns im Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus 1987 – 2018 erscheinen konnte, geht auf die Witwe des Dichters zurück, die die Christengemeinschaft zur Erbin eingesetzt hatte.

Die DDR-Jahre

Ein relativ umfangreiches Kapitel über die Christengemeinschaft in der DDR enthält Erlebnisberichte von Priestern und Gemeindehelferinnen während der Jahre 1949 bis nach der Wende. Die staatliche Kontrolle der Religionsgemeinschaften bewirkte anfänglich eine gute Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk, bevor die Christengemeinschaft als eigenständige Kirche mehr Autonomie erlangte. Anders als in der Bundesrepublik, wo sich das Verhältnis der Christengemeinschaft zu den Kirchen bald verhärtete, blieb es in der DDR entspannt. Der Rezensent erinnert sich, noch 2006 in einer evangelischen Buchhandlung in Dresden Schriften der Christengemeinschaft gesehen zu haben.

Nach der Wende

Nach der Wende stieg die Zahl der Priesterweihen, was auf einen Neubeginn hoffen ließ. Erste Gemeinden entstanden in Osteuropa und im Baltikum. Das bisherige "Autoritätsgefälle" zwischen Pfarrern und Gemeindegliedern verkleinerte sich. Aktuelle Diskussionen, z.B. über Schwangerschaftsabbruch oder Ehe, fanden statt.

Eine Anlaufstelle für Missbrauchsfragen entstand, und interne Schiedsgerichte wurden eingesetzt. "Generell wurde weniger verkündet und mehr ins Gespräch gebracht." Zusätzlich trug die grundlegende Studie von Wolfgang Gädeke, "Anthroposophie und die Fortbildung der Religion" (1990) viel zur Verständigung zwischen Christengemeinschaft und Anthroposophischer Gesellschaft bei.

Kulmination und Abschwung?

Im 21. Jahrhundert sieht Hörtreiter Anzeichen einer Abflachung der bisher manchmal als problematisch enpfundenen Hierarchie innerhalb der Bewegung. 2007 wurde die Ausarbeitung von "Grundlagen einer Theologie in der Christengemeinschaft" angeregt, was auch von evangelischer Seite gewürdigt wurde. Die Abwanderung in den Westen führte in den Gemeinden der neuen Bundesländer zu einem deutlichen Mitgliederschwund. Manche Filialgemeinde musste aufgegeben werden, das Leipziger Priesterseminar musste schließen. Dafür wurden in Hamburg und Nordamerika neue Ausbildungsstätten geschaffen. Im Gegensatz zu Übersee sanken im gesamten Deutschland die Mitgliederzahlen.

Ausdruck der Friedenssehnsucht war eine Veranstaltung in Dortmund, wo sich im Herbst 2022 Jugendgruppen aus den beiden Kriegsländern Russland und Ukraine trafen.Wie stark der Abschwung tatsächlich war, bleibt unklar, weil die Christengemeinschaft (anders als die großen Kirchen) kein zentrales Register führt. Hörtreiter fragt: Braucht eine Kirche Erfolg? Und antwortet: "Wir suchen nicht vor allem neue Mitglieder, sondern Gemeinschaftsbildung, in der Christus selbst wirken kann." Im Nachwort gibt sich Hörtreiter überzeugt: Was anhaltend wirksam ist und was nur Episode war, werde sich erst in Zukunft erweisen.

Das Buch erzählt keine Erfolgsgeschichte. Unter größtmöglicher Offenlegung interner Dokumente benennt es auch Versäumnisse, Rückschläge und Fehlentwicklungen. Schonungslose Selbstkritik, gepaart mit tiefer Dankbarkeit für das bisher Erreichte, machen diese Skizzen interessant und lesenswert.

Ein umfangreicher Anhang enthält u.a. Statistiken über die internationale Ausbreitung, ein Literaturverzeichnis, biographische Zeugnisse über Priesterinnen und Priester, eine Liste der Gemeindechroniken, Personen- und Ortsregister. Erwähnenswert sind die zahlreichen in den Text eingesteuten Porträtzeichnungen führender Priester, die zu einem großen Teil von Claus von der Decken angefertigt wurden.

Frank Hörtreiter

Die Christengemeinschaft. Skizzen aus 100 Jahren.

200 Seiten

Stuttgart: Urachhaus, 2025

26 €

Anmerkung:

[1] Eine anerkennende Besprechung von Andreas Fincke für die EZW (Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen) erschien im Juli 2022.